【縮短輪候通波仔 避免心臟病發】

【縮短輪候通波仔 避免心臟病發】 | Hong Kong Asia Heart Centre

據人口健康調查數字,心臟病正影響最少10萬港人,其中常見的冠心病如急性病發,可致心肌梗塞、心臟衰竭、猝死等嚴重併發症。嚴重冠心病患者須盡快通波仔,減低病發和死亡風險。惟公院手術輸候時間長,香港亞洲心臟中心藉過去的經驗,希望政府進一步加強公私營協作,讓患者可及時處理這「計時炸彈」。香港亞洲心臟中心心血管科主任、心臟科專科醫生曾子欣指出,心臟病在香港比想像中普遍,2020至2022年人口健康調查發現,香港15至84歲人士中,51.9%有高膽固醇、29.5%人高血壓,推算現時有近45%人屬心臟病高危人士。

兩成屬嚴重個案

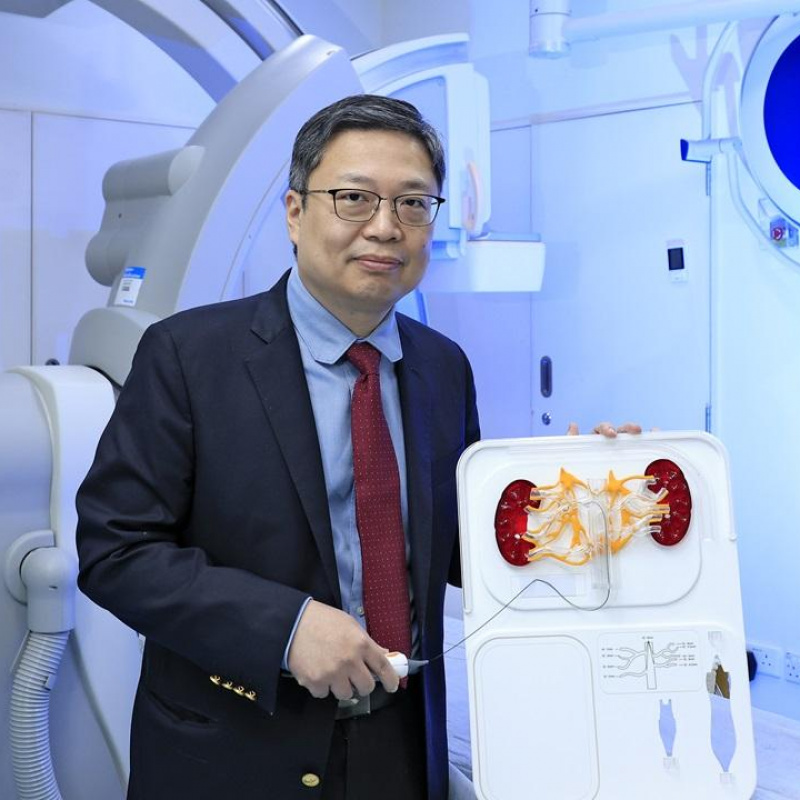

是於2020年疫情期間開始、讓正於公院輪候通波仔病人能夠以貼近公院價錢,於香港亞洲心臟中心接受通波仔手術的一個計劃,至今已處理了1,000宗個案。香港亞洲心臟中心主任、心臟科專科醫生林逸賢指,「通波仔手術計劃」年齡最小的個案只有31歲;而需要安裝4個或以上支架的嚴重個案佔21.5%,為數不少,情況最壞的個案更植入了8個支架,當時手術可謂刻不容緩。」

及早「拆彈」

其中一位受惠者是年約50歲的劉先生,他患有高血壓和高膽固醇已有10年,並一直於公立醫院覆診。今年中接受身體檢查時,心電圖出現異樣,自己也感到胸口不適。7月獲轉介到公立醫院排期,但要到2024年初才見醫生。惟9月底心口再次出現不適,於是自行找醫生檢查,發現3條冠心血管有一條已塞了七至九成,另外兩條亦有輕微至中等阻塞。在朋友推薦下參加了計劃,10月內已完成通波仔手術。

篩查找出其他毛病

到現時為止已為1,061名長者做過檢查,發現逾半數人有瓣膜性心臟問題,如血液返流、主動脈擴張、風濕性心臟病;此外,亦有少數人驗出心房顫動。而心臟問題較嚴重並需要轉介跟進的佔12.4%。這些患者都是心臟有問題而不自知,如加強公私營醫療之間的橋樑,相信更多人可及早察覺和接受治療。

加強公私營協作

明愛莫張瑞勤社區中心青少年及社區服務督導主任李樹嫻認為,長者健康意識較為薄弱,未必察覺身體有毛病,往往到出現嚴重不適才求醫;另一邊廂,公院病人多,也難以為基層長者頻密監察。「要助長者及早發現及治療疾病,公私營協作應要更進一步,擴大涵蓋範圍至通波仔等手術;亦可考慮分流公院病人至私營機構,接受心臟檢查或手術。此外,社區篩查有助找出隱疾個案,因長者可留在熟悉的社區,加強接受篩查的動力;長遠而言也可增加長者的健康意識,並減輕醫療系統壓力。」

資料來源:AM730

據人口健康調查數字,心臟病正影響最少10萬港人,其中常見的冠心病如急性病發,可致心肌梗塞、心臟衰竭、猝死等嚴重併發症。嚴重冠心病患者須盡快通波仔,減低病發和死亡風險。惟公院手術輸候時間長,香港亞洲心臟中心藉過去的經驗,希望政府進一步加強公私營協作,讓患者可及時處理這「計時炸彈」。

香港亞洲心臟中心心血管科主任、心臟科專科醫生曾子欣指出,心臟病在香港比想像中普遍,2020至2022年人口健康調查發現,香港15至84歲人士中,51.9%有高膽固醇、29.5%人高血壓,推算現時有近45%人屬心臟病高危人士。

兩成屬嚴重個案

是於2020年疫情期間開始、讓正於公院輪候通波仔病人能夠以貼近公院價錢,於香港亞洲心臟中心接受通波仔手術的一個計劃,至今已處理了1,000宗個案。香港亞洲心臟中心主任、心臟科專科醫生林逸賢指,「通波仔手術計劃」年齡最小的個案只有31歲;而需要安裝4個或以上支架的嚴重個案佔21.5%,為數不少,情況最壞的個案更植入了8個支架,當時手術可謂刻不容緩。」

及早「拆彈」

其中一位受惠者是年約50歲的劉先生,他患有高血壓和高膽固醇已有10年,並一直於公立醫院覆診。今年中接受身體檢查時,心電圖出現異樣,自己也感到胸口不適。7月獲轉介到公立醫院排期,但要到2024年初才見醫生。惟9月底心口再次出現不適,於是自行找醫生檢查,發現3條冠心血管有一條已塞了七至九成,另外兩條亦有輕微至中等阻塞。在朋友推薦下參加了計劃,10月內已完成通波仔手術。

篩查找出其他毛病

到現時為止已為1,061名長者做過檢查,發現逾半數人有瓣膜性心臟問題,如血液返流、主動脈擴張、風濕性心臟病;此外,亦有少數人驗出心房顫動。而心臟問題較嚴重並需要轉介跟進的佔12.4%。這些患者都是心臟有問題而不自知,如加強公私營醫療之間的橋樑,相信更多人可及早察覺和接受治療。

加強公私營協作

明愛莫張瑞勤社區中心青少年及社區服務督導主任李樹嫻認為,長者健康意識較為薄弱,未必察覺身體有毛病,往往到出現嚴重不適才求醫;另一邊廂,公院病人多,也難以為基層長者頻密監察。「要助長者及早發現及治療疾病,公私營協作應要更進一步,擴大涵蓋範圍至通波仔等手術;亦可考慮分流公院病人至私營機構,接受心臟檢查或手術。此外,社區篩查有助找出隱疾個案,因長者可留在熟悉的社區,加強接受篩查的動力;長遠而言也可增加長者的健康意識,並減輕醫療系統壓力。」

資料來源:AM730

Share